Seit Monaten gehen Landwirte in Deutschland und in Europa gegen die Politik ihrer Regierungen auf die Straße. In Paris haben die Bauern am Wochenende die Agrarmesse mit Traktoren blockiert. In Brüssel fuhren sie Anfang der Woche im Europaviertel auf, um ihren Forderungen gegenüber den dort tagenden EU-Agrarministern Nachdruck zu verleihen. An der deutsch-polnischen Grenze halten sie Straßen besetzt. Es geht um mehr Geld und weniger Bürokratie. Olaf Scholz macht nun den Bauern ebenso Zugeständnisse wie Frankreichs Premier Attal. Und auch die EU-Agrarminister beraten in Brüssel über Entlastungen für Landwirte. Doch dabei handelt es sich um Scheinlösungen − die Probleme der Landwirtschaft gehen weitaus tiefer. Ein wirklicher Neuanfang der Agrarpolitik müsste das „race to the bottom“ des Weltmarkts beenden.

Ein Beitrag von Thilo Bode und Matthias Wolfschmidt

Zugleich sind die Bauernproteste ein weiteres Symptom für eine insgesamt gescheiterte und nicht tragfähige Klimapolitik der Ampelregierung in Deutschland. Längst hat diese den Rückhalt der Bevölkerung verloren, die Bereitschaft zu Veränderungen ist nahe null gesunken. Eine Gesetzgebung, die die Lebenssituation großer Teile der Bevölkerung – vor allem außerhalb der Metropolen und mit geringem Einkommen – ignoriert, macht Klimapolitik zu einem verhassten Thema.

Die europaweiten Bauernproteste markieren das Ende der bisherigen Agrarpolitik. Die Idee, eine nachhaltige Landwirtschaft zu schaffen, ohne die Landwirte zugleich gegen den Druck des Weltmarkes und vor den Folgen eines reinen Preisunterbietungswettbewerbes zu schützen, ist gescheitert. Doch was sich jetzt andeutet, hat den Ruch eines Etikettenschwindels: Die vorgeschlagene „Entlohnung der Landwirte für ihre Allgemeinwohlleistungen“, die die bisherigen, an der Betriebsfläche orientierten Direktzahlungen ersetzen sollen, werden die Umwelt- und Selbstzerstörung der Landwirtschaft keineswegs reduzieren. Vielmehr werden sie, um die Landwirte vor Importen aus Drittstaaten zu schützen, zu noch höheren Subventionen führen und kaum etwas an der Bevorzugung der Großagrarier ändern. Das Höfesterben wird weitergehen. Ein wirklicher Neuanfang muss anders aussehen, er muss Schluss machen mit dem „race to the bottom“ des Weltmarkts. Das erfordert jedoch zuvorderst eine ungeschönte Analyse der Ausgangslage in der Landwirtschaft.[1]

Die Landwirtschaft in Deutschland (und in Europa) ist volkswirtschaftlich ein Zwerg. Sie trägt in Deutschland 0,8 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei, auf die EU bezogen sind es 1,3 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Bausektor etwa sechsmal so groß. Knapp 940.000 Beschäftigte sind in Deutschland in der Landwirtschaft tätig, wovon 30 Prozent Saisonkräfte sind. Neun von zehn Höfen sind im Besitz einzelner Familien, die etwa zwei Drittel der gesamten Agrarfläche bewirtschaften und von denen etwas mehr als die Hälfte im Nebenerwerb tätig sind. Die Assoziation von „bäuerlicher Landwirtschaft“ darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Landwirtschaft heute eine kapitalintensive Branche geworden ist. Der Kapitaleinsatz von 552.600 Euro je Erwerbstätiger übertrifft die Kapitalintensität in der Industrie (318.200 Euro) und im Baugewerbe (132.400 Euro) deutlich.

Setzt sich der Trend zu „precision farming“ mithilfe von Satelliten, Drohnen, selbstfahrenden Maschinen sowie immer mehr Robotik in der Tierhaltung fort, wird der Kapitalbedarf weiterhin steigen. Landwirte, speziell jene, die über zu wenig Fläche verfügen, sitzen in der Kosten- und Schuldenfalle. Über 50 Milliarden Euro an meist langfristigen Krediten stecken bereits in der Landwirtschaft. 75 Prozent der Betriebsinhaber sind älter als 45 Jahre und 40 Prozent sogar älter als 55 Jahre. Die betriebswirtschaftlichen Risiken der verfahrenen Lage lasten auf den Schultern der Nachfolge-Generation.

„Wachsen oder Weichen“, diese Losung gilt als Rezept, um auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein zu können. Die Grundsatzentscheidung der „Gemeinsamen Agrarpolitik der EU“ (GAP), der zufolge seit Anfang der 2000er Jahre Flächenprämien ohne Obergrenze ausgeschüttet wurden, war Bestandteil dieses Dogmas. Motto: Je größer die bewirtschaftete Fläche, desto größer die Effizienz, und je mehr Steuergelder, desto höher die Wettbewerbsfähigkeit. Die Strategie war (und ist) – zumindest vordergründig − „erfolgreich“: Die EU ist mittlerweile der größte Exporteur von Agrarprodukten weltweit.

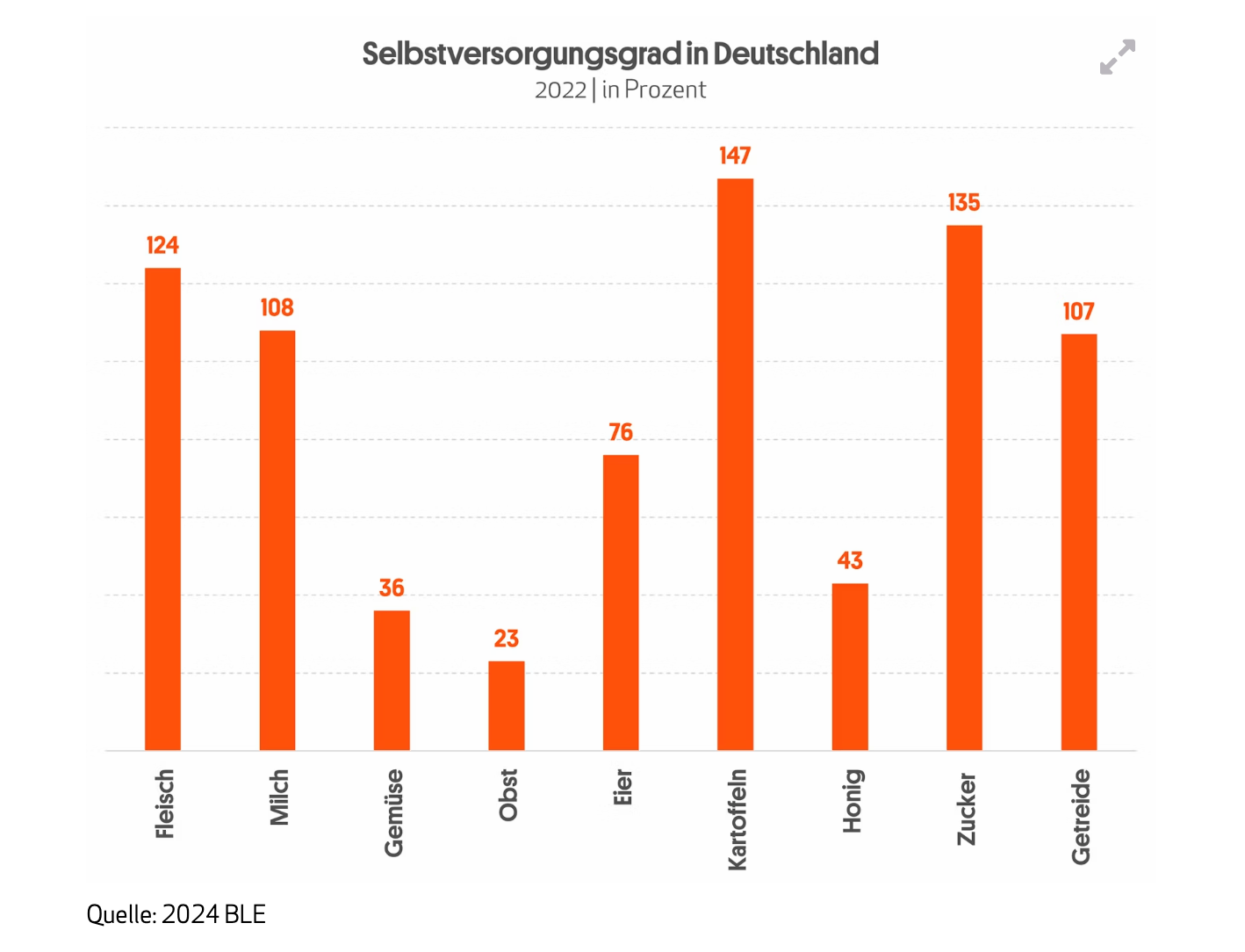

Dass die Landwirtschaft das Volk mit Nahrungsmitteln „versorgt“ ist eine Vorstellung, die schon lange nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Der Begriff „Selbstversorgung“ ist heute relativ. Die deutsche/EU- Landwirtschaft/Fleischwirtschaft ist eine Veredelungswirtschaft, die (mit Umweltschäden) produzierte Futtermittel zu Fleisch verarbeitet und nicht nur zu 100 Prozent den Eigenbedarf deckt, sondern Deutschland und die EU zum Nettoexporteur gemacht hat. EU-Binnenmarkt und Weltmarkt liefern alles, was wir haben wollen. Eine hundertprozentige Selbstversorgung ist weder notwendig noch ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Der Selbstversorgungsgrad der deutschen Landwirtschaft beträgt 85 Prozent, wobei Importabhängigkeiten bei Gemüse (über 64 Prozent Importe), Obst (77 Prozent Importe), Tomaten (Selbstversorgungsgrad 4 Prozent!) Exportüberschüsse gegenüberstehen (Milch, Fleisch, Kartoffeln, Zucker). Die EU ist der größte Exporteur auf den Weltagrarmärkten, 2022 war sie weltgrößter Milch-Exporteur, die Niederlande sind weltgrößter Exporteur von Eiern usw.

Die landwirtschaftlichen Exporte werden fälschlicherweise damit gerechtfertigt, sie würden zur Welternährung beitragen. Tatsächlich gehen nur 0,5 Prozent der Agrarexporte Deutschlands in die 48 ärmsten Länder der Welt.

Der Aufstieg der EU zur Weltagrarmacht hat einen weiteren Preis. Er schlägt sich in schädlichen Auswirkungen auf Klima, Artenvielfalt, Nutztiere und die körperliche Gesundheit vieler Landwirte nieder. Diese „negativen externen Effekte“, überwiegen die wenigen positiven (zum Beispiel Pflege von Kulturlandschaften) bei weitem. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und Verbraucherschutz (WBAE) beim Bundeslandwirtschaftsministerium drückte es 2018 so aus:

„Zahlreiche wichtige der auf europäischer oder deutscher Ebene spezifizierten und für die Landwirtschaft relevanten Umweltziele im Bereich des Klima-, Wasser- und Biodiversitätsschutzes wurden nicht erreicht.“

Das gilt offenkundig EU-weit, wie die Europäische Umweltagentur (EEA) auf der Basis der von den EU-Mitgliedstaaten gemeldeten Belastungen und Bedrohungen terrestrischer Arten, Lebensräume und Ökosysteme im Jahr 2021 festgestellt hat.

Dramatisch sind die Auswirkungen auf das Artensterben und Klima: Immer größere Ackerflächen, enge Fruchtfolgen, jährlich fast 35.000 Tonnen Pestizidwirkstoffe, Überdüngung und Bodenverdichtung sind die Hauptursachen der Biodiversitätsverluste in Deutschland. Die Treibhausgasemissionen betragen etwa 12 Prozent der Gesamtemissionen und entsprechen denen des Verkehrssektors. Die Schäden allein der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland werden auf knapp 80 Milliarden Euro geschätzt, und sind damit um mehr als ein Drittel höher als das gesamte EU-Budget zur Subventionierung der Landwirtschaft. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten die Tierbestände signifikant verringert, wenn nicht gar halbiert werden.

Diese gewaltigen Schäden werden durch Steuergelder finanziert. In den letzten zwei Jahrzehnten sind rund eine Billion an Subventionen aus dem EU-Haushalt geflossen. Diese gigantischen Geldzuwendungen haben die Verschlechterung der Zustände in der Landwirtschaft (verschmutzte Umwelt, Klimaerwärmung, Höfesterben) nicht verhindert, geschweige denn zu einer Besserung beigetragen.

Auch der Ökolandbau hat weder die Umweltschäden noch die Missstände beim Tierschutz spürbar verringert. Die „Agrarwende“ der ersten rot-grünen Koalition sah ein Wachstum des Flächenanteils der ökologischen Landwirtschaft von vier Prozent im Jahr 2001 auf 20 Prozent im Jahr 2010 vor – tatsächlich waren es dann sechs Prozent. Heute, mehr als 20 Jahre später, ist in Deutschland ein Anteil von 11 Prozent erreicht, der Anteil ökologischer Lebensmittel am gesamten Lebensmittelumsatz beträgt nur 7 Prozent und beim Fleisch zwischen ein und drei Prozent.

Das Ziel der Ampel-Regierung, den Bio-Flächenanteil bis 2030 auf 30 (!) Prozent zu erhöhen, ist völlig unrealistisch. Es gibt keinen „Bio-Boom“. Viel effektiver ist es, die gesamte EU-Landwirtschaft schrittweise umweltverträglicher zu machen und nicht einen kleinen Spezialsektor zu alimentieren.

Die Nutztierhaltung, vor allem für die Erzeugung von Fleisch und Milch, ist für die deutsche Landwirtschaft von herausragender wirtschaftlicher Bedeutung. Seit Jahren dokumentieren wissenschaftliche Studien, dass eine sehr große Anzahl von Nutztieren erkrankt ist und an Schmerzen und Schäden leiden. Auch die ökologische Tierhaltung ist kein Garant für gelungenen Tierschutz. Zwar sieht der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung eine Tiergesundheitsdatenbank vor, doch lässt der Bundeslandwirtschaftsminister bislang keine Initiative erkennen.

In der EU werden bezüglich des Tierschutzes in der Landwirtschaft weder die Vorgaben der EU-Verträge (AEUV-Artikel 13) noch der von allen Mitgliedstaaten unterzeichneten internationalen Vereinbarungen (Welt-Tiergesundheitsorganisation WAHO/OIE) erfüllt. Die Situation in Deutschland ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 20a Grundgesetz (Tierschutz als Staatsziel). Die von der Vorgänger-Regierung eingesetzte Borchert-Kommission empfahl freiwillige (Stallbau-) Maßnahmen zur Verbesserung der Haltungsbedingungen und ein staatliches Label für deren Vermarktung, das ganze finanziert entweder durch Subventionen oder durch Preisaufschläge wie einen „Tierwohl-Cent“.

Tierschutzmaßnahmen werden gemeinhin mit größeren Ställen (Bewegungsfreiheit) gleichgesetzt. Das reicht nicht, es fehlt der wichtigste Faktor Tiergesundheit. Diese kann nur durch ein entsprechendes Management sichergestellt werden. sind die genannten Vorschläge nicht geeignet, den grundgesetzlich gebotenen Tierschutz in der Landwirtschaft durchzusetzen. Vor allem aber darf Tierschutz nicht freiwillig sein, er muss verbindlich werden.

Auf den globalen Agrarmärkten zählt allein der Preis. Mit „nachhaltigen Produkten“, die zwangsläufig höhere Kosten verursachen, ist man auf den Weltmärkten nicht wettbewerbsfähig. Eine Reduktion des Einsatzes von Pestiziden und Mineraldünger, strengere Tierschutzmaßnahmen, eine Treibhausabgabe für die Fleischproduktion, alle diese Maßnahmen verteuern die Herstellungskosten und schwächen die europäischen Landwirte gegenüber Billig-Importen aus Drittstaaten, wo es keine solchen Anforderungen und Kosten gibt.

Auch daraus erklärt sich der heftige Widerstand der Bauernschaft gegen Umweltschutz in der Landwirtschaft. Weit weniger betroffen ist die ökologische Herstellung von Lebensmitteln. Bio-Bauern sind gegen Billigimporte geschützt, weil Importe aus Drittstaaten vergleichbare ökologische Standards aufweisen müssen, wie sie in der EU gelten.

Generell spielt der Weltmarkt eine viel größere Rolle für die Einkommenssituation der Landwirte als bekannt. Beispielhaft gilt das für den Milchpreis und demzufolge für alle mit Milch hergestellten Produkte wie Butter, Jogurt oder Käse. Der Milchpreis in der EU und Deutschland wird überwiegend auf dem Weltmarkt ermittelt. So gerechtfertigt die Kritik an der hohen Marktkonzentration des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) mit seinen vier Giganten Edeka, Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland), Rewe und Aldi-Gruppe ist, so unzutreffend ist es, dass der LEH die Milchbauern durch sein Preisdiktat ruiniert. Die milliardenschweren Molkereikonzerne Müller, Deutsches Milchkontor, Hochwald, Hochland und Arla sitzen am Preishebel. Warum sollten sie mehr an die heimischen Milchbauern zahlen als sie auf dem Weltmarkt zahlen müssten?

Die geschilderte Ausgangslage erfordert eine andere Agrarpolitik in der EU (und auch in Deutschland), die bisherige ist gescheitert. Ihre Ziele werden regelmäßig verfehlt: Das Höfesterben geht immer weiter, die Umwelt wird massiv geschädigt und keineswegs wird die Bevölkerung durchgehend mit hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt (Pestizidbelastung, Fleisch und Milch von kranken Tieren!).

In scharfem Kontrast zu dieser desaströsen Bilanz steht die Analyse der EU-Kommission:

„Die europäischen Lebensmittel gelten bereits weltweit als Maßstab für sichere, ausreichend verfügbare, nahrhafte und hochwertige Lebensmittel. Dies ist das Ergebnis einer langjährigen EU-Politik zum Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen und der Arbeit unserer Landwirte, Fischer und Aquakulturproduzenten“.

Eine derart wirklichkeitsfremde Darstellung führt notwendigerweise zu falschen Lösungsansätzen. Ziel muss es sein, die enormen negativen externen Effekte des heutigen Agrarsystems so schnell und wirkungsvoll als möglich zurückzuführen und zugleich die wirtschaftliche Existenz des agrarwirtschaftlichen Mittelstandes gegenüber der Konkurrenz des Weltmarktes zu schützen.

Doch die neuerdings allgemein verfolgte Strategie [2], nämlich Direktzahlungen an die Betriebe abzuschaffen und stattdessen die Landwirte für die von Ihnen erbrachten „Gemeinwohlleistungen“ zu „entlohnen“, kann dieses Ziel niemals zu vertretbaren Kosten erreichen.

Im Klartext bedeutet dieser neue Ansatz nämlich: Es gibt finanzielle Belohnungen für freiwillige Verhaltensänderungen anstatt Preissignale, die die Produktionsmuster der Landwirte (und damit die Verbrauchsmuster der Verbraucher) direkt verändern. Doch zusätzliche freiwillige Maßnahmen, auch wenn sie nachhaltig sind, tragen nicht im notwendigen Maß zu einer Rückführung bestehender ökologischer Schäden bei. Beispiele:

Aus all dem folgt: Das „Entlohnungskonzept“ für angebliche „Gemeinwohl“-Leistungen muss durch das „Verursacherprinzip“ („der Verschmutzer zahlt“) ergänzt werden.

Will man die negativen externen Effekte wirksam reduzieren, müssen sie den betriebswirtschaftlichen Kosten des Verursachers zugerechnet („internalisiert“) werden. Das gelingt nicht mit einer Entlohnung für freiwillige positive Leistungen, sondern effektiv nur mit einer verpflichtenden Bepreisung der negativen Effekte. Und zwar gleichermaßen für Verursacher innerhalb und außerhalb der EU. Also zum Beispiel durch Abgaben, die auch auf Billigimporte aus Drittstaaten erhoben werden (sogenannte Grenzausgleichsmaßnahmen). Vorstellbar sind WTO-konforme Abgaben/Steuern auf Treibhausgase, den Einsatz von Pestiziden und Mineraldünger, denn mit solchen Abgaben werden globale Güter wie Biodiversität, Klima und Bodenfruchtbarkeit geschützt. Verbesserte EU-Tierschutzanforderungen können bei Importen durch Zertifizierung garantiert werden, vergleichbar mit der Zertifizierung von importierten Bio-Produkten.

Als Beispiel für die Bepreisung von Umweltschäden, verbunden mit Grenzausgleichsmaßnahmen, kann der seit 1. Oktober 2023 in der EU geltende Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) herangezogen werden. Im Rahmen des CBAM werden die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen in den Sektoren Stahl, Zement, Düngemittel, Elektrizität und Wasserstoff ermittelt und die Importe dieser Güter entsprechend belastet, also verteuert. Dadurch sollen die Abwanderung von Herstellern der betreffenden Güter aus der EU in Drittstaaten mit geringerem Klimaschutz vermieden und unfaire Konkurrenz durch weniger klimagerechte Importe aus Drittstaaten verhindert werden.

Mit der Bepreisung von Umweltschäden, auch für importierte Produkte, wird Umweltdumping durch internationalen Handel verhindert. Auch die Kosten werden fairer verteilt, weil ausländische Importeure über die Importabgaben den Staat dahingehend entlasten, dass dieser Wettbewerbsnachteile der inländischen Anbieter nicht mehr durch Subventionen kompensieren muss.

Da nachhaltige Lebensmittel sich verteuern, muss der Staat sicherstellen, dass sich alle Menschen ausgewogen und ökologisch ernähren können. Auch ist nicht sicher, ob die mittelständischen Betriebe, selbst bei fairen Wettbewerbsbedingungen gegenüber Drittstaaten, gegen inländische bzw. EU-interne Konkurrenz durch Großbetriebe im Binnenmarkt bestehen können. Die bisher für Direktzahlungen verwendeten Steuergelder können für eine generelle Stützung des Agrarmittelstandes wie auch für Einkommenshilfen für die Verbraucher eingesetzt werden. Auch die Einnahmen aus den Grenzausgleichsabgaben stünden für Einkommenshilfen auf Seiten der Konsumenten und der mittelständischen Hersteller zur Verfügung.

Der Beitrag erschien in Erstveröffentlichung am 4.März 2024

Der Beitrag erschien in Erstveröffentlichung am 4.März 2024 im Magazin Makroskop. Link: https://makroskop.eu/07-2024/neue-agrarpolitik-statt-scheinlosungen/ Makroskop ist ein Magazin, das Wirtschaftspolitik auf einer normativen Basis und aus einer theoretischen Perspektive analysiert, die seit dem Anbruch des Neoliberalismus vor gut 40 Jahren weitgehend verloren gegangen ist. Dadurch gewinnen wir einen Blick auf „die Wirtschaft“, der sich fundamental von dem der sogenannten Leitmedien unterscheidet:

MAKROSKOP verhehlt seine normative Basis nicht. Diese Wertvorstellungen machen uns zu einem kritischen journalistischen Medium. Kritisch gegenüber dem dominierenden Wirtschaftsjournalismus, den ökonomischen Realitäten und der praktizierten Wirtschaftspolitik. Wir stehen aber nicht für einen vielfach betriebenen Empörungsjournalismus. Wir sehen unsere Funktion ausdrücklich nicht darin, als Verstärker geschlossener weltanschaulicher Positionen zu dienen. Unser Bezugspunkt ist die Wirklichkeit. Welche Aspekte dieser Wirklichkeit dabei besondere Aufmerksamkeit erfahren, ist zweifelsohne von unseren Werten geleitet. Wir wollen uns von diesen Werten aber nicht den Blick auf die Realität, so wie sie nun einmal ist, verstellen lassen. Gleichwohl ist uns bewusst, dass es keine theorieunabhängige Wahrnehmung der Realität gibt. Deshalb legen wir unserer journalistischen Arbeit auch keine plurale, sondern eine keynesianische Ökonomik zugrunde, wie sie oben skizziert wurde.

Zu den Autoren: Thilo Bode ist Diplom-Volkswirt, foodwatch-Gründer und war bis 2021 Direktor von foodwatch international. Zuvor war er Direktor von Greenpeace Deutschland und Greenpeace International. Matthias Wolfschmidt ist approbierter Tierarzt und Vorsitzender des Vorstandes der gemeinnützigen Aurelia Stiftung. Zuvor war er Internationaler Strategiedirektor von foodwatch.