Manche Aufgaben verlangen große Strukturen. Aber wenn sich Strukturen vom Einzelnen entfernen, ist Verantwortung bedroht. Auch in EU und Nationalstaat.

Ein Beitrag von Axel Klopprogge

Vier Stockwerke und maximal drei Parteien pro Stockwerk. Nach meiner Briefträgererfahrung war dies die Grenze, bis zu der ein Mietshaus ohne Hausmeister in Ordnung blieb. Jenseits davon begann rasch die sichtbare Verwahrlosung. Man kann ähnliche Erscheinungen in unterschiedlichen Kontexten beobachten: Von den steinzeitlichen Jägergruppen bis zu heutigen agilen Teams hat sich eine ideale Gruppengröße von sieben plus/minus zwei herauskristallisiert. Darunter fehlt es oft an Diversität der Fähigkeiten, darüber versteckt sich schnell ein Teil der Gruppe hinter den anderen. Bei der Moderation von Veranstaltungen habe ich oft erlebt, dass ab etwa 25 Teilnehmern keine interaktive Diskussion mehr stattfindet. Es melden sich nur noch die Extrovertierten, die anderen lassen sich berieseln. Die Psychologen nennen solche Phänomene „Verantwortungsdiffusion“.

In Unternehmen sind die richtige Größe von Organisationseinheiten und die Mischung von dezentraler und zentraler Verantwortung immer wieder diskutierte Fragen. Wahrscheinlich gibt es keine für alle Felder richtige Antwort. Bei IT-Systemen ist zentral gesteuerte Einheitlichkeit und Kompatibilität meist sinnvoll. Aber das gilt eben nicht für alle Themen. Entscheidungsgewalt und Verantwortung müssen Hand in Hand gehen. Eine der Lebenslügen des Zentralismus besteht eben darin, dass immer nur die Macht zentralisiert wird, aber niemals die Verantwortung für das, was schiefgeht – diese wird umgehend dezentralisiert.

Verantwortungsdiffusion hat viele Facetten: So kann man Zweifel haben, ob in größeren Konzernen unternehmensweite Veränderungsinitiativen überhaupt Wirksamkeit entfalten. Im konkreten Rahmen eines Standortes besitzen sie Fleisch und Blut. In einem größeren Rahmen erschöpfen sie sich häufig in den immer gleichen Leitbild-Phrasen von Kundenorientierung bis Umweltfreundlichkeit. Vielleicht funktioniert partizipative und gemeinschaftliche Veränderung nur im Rahmen einer tatsächlichen Schicksalsgemeinschaft von einigen hundert Mitarbeitern. Sehr schnell wächst die Angelegenheit sonst in eine Abstraktheit hinein, bei der man dem selbstverliebten Jargon der Change-Berater-Szene offenbar nicht mehr entkommen kann.

Wir wissen, dass die föderale Ordnung Deutschlands kein strategisches Wunschkonzept war, sondern eine Strafe der Alliierten. Es ist leicht, in diesem Konstrukt Dysfunktionalitäten zu finden. Aber insgesamt ist wie in Unternehmen eine Mischung aus zentralen und dezentralen Elementen nicht die schlechteste Lösung. Viele andere Nationen mit zentralistischer Historie blicken neidvoll auf den deutschen Föderalismus und versuchen künstlich dezentrale Strukturen zu schaffen, die aber meist nur von des Zentralismus Gnaden existieren. Ich selbst finde regionale Vielfalt etwas Wunderbares und spiele munter mit verschiedenen Loyalitäten.

Dazu gehört auch Westeuropa. Die westeuropäische Einigung verlief parallel zu meinem Leben. In meiner Schul- und Studentenzeit in Aachen spielten sich alle Öffnungsschritte in wenigen hundert Metern Entfernung an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden ab. Ich bin ein in der Wolle gefärbter Westeuropäer. Ein Austritt aus der EU oder gar ihre Auflösung erschiene mir als das denkbar Idiotischste. Aber wie viele habe auch ich das Gefühl, dass bestimmte Mischungen nicht mehr stimmen. Teilweise wäre vielleicht mehr Zentralismus notwendig: Brauchen wir wirklich 27 Armeen mit 27 militärischen Strukturen? Ist es wirklich sinnvoll, dass im Weißen Haus ein halbes Dutzend westeuropäischer Regierungschefs wie Schulbuben dem US-Präsidenten gegenübersitzen? Aber in letzter Zeit mehren sich für die Bürger die umgekehrten Erfahrungen: Von Strohhalmen und kleckernden Schraubverschlüssen über Lieferketten bis zu nervendem Warngepiepse in Autos erfindet ein Horror-vacui-getriebener Apparat ständig neue Regelungen. Und nach wie vor steht der zentralen Regelungsmacht der EU keine entsprechende demokratische Kontrolle gegenüber. Ich befürchte, wenn wir hier keine radikale Wende schaffen, dann wird es zunehmend Verdruss über die wunderbare Friedens- und Wohlstandsidee der EU geben. Vielleicht wird dann wie beim Brexit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.

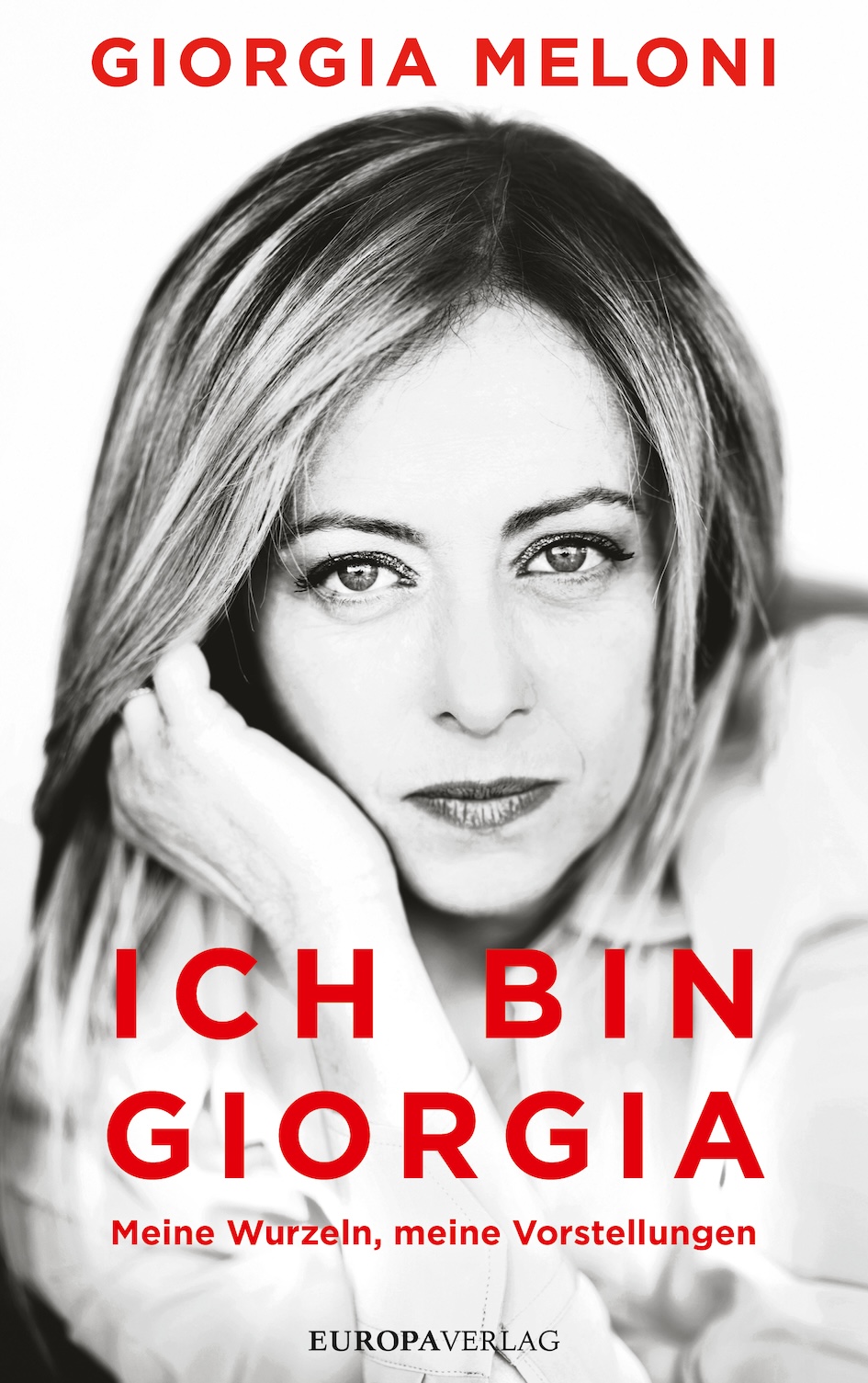

Aber auf welcher Ebene wäre die Regelungsmacht besser aufgehoben? Wo fühlen sich Bürger zuhause? Kürzlich las ich die Autobiografie „Io sono Giorgia“ der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Anders als manche befürchteten, ist Meloni keineswegs antieuropäisch. In ihren Kritikpunkten ist sie gar nicht weit entfernt von dem, was ich anzudeuten versucht habe. Sie sucht nach dem Standbein, der natürlichen Heimat, dem originären Organisations- und Identifikationslevel. Wie viele sieht sie es in der Nation. Übrigens ist das keine „rechte“ Idee, sondern auch die Gründerväter Westeuropas sahen in EWG/EG/EU eine künstliche Struktur, die über der als natürlich empfundenen Ebene der Nationalstaaten liegt.

Genau hier habe ich meine Zweifel. Nationalstaaten können 700.000 Einwohner haben wie Luxemburg oder 1,4 Milliarden wie China. Vor allem jedoch ist der ethnisch, sprachlich, rechtlich homogene Nationalstaat keine naturgegebene Einrichtung, sondern eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Seine Durchsetzung war mit viel Gewalt und Unterdrückung verbunden – die Idee der ethnischen Säuberung und des kulturellen Genozids lauert stets hinter der nächsten Ecke. Ironischerweise gilt dies gerade für Italien. Bis zur Staatsgründung 1861 hatte es Italien nie gegeben. Im sogenannten „Risorgimento“ (Wiederaufleben) lebte nichts auf, was es vorher gab, wuchs nichts zusammen, was zusammengehörte, sondern mit Gewalt wurden Dinge vereint, die vorher nicht unbedingt Lust hatten, Teil eines „einigen und unteilbaren“ Italiens zu werden. Gerne kann ich auch ein umgekehrtes Beispiel bringen: In Spanien habe ich einen Separatismus kennengelernt, der weniger mit einer Erhebung unterdrückter Ethnien zu tun hat als mit der Sehnsucht korrupter Schichten nach Pöstchen und staatlichen Fleischtöpfen.

Mir geht es nicht um Geschichtsrevisionismus. Mir geht es darum, dass wir die Frage nach oben und unten immer wieder neu stellen – egal ob in Politik und Gesellschaft oder in Unternehmen und anderen Organisationen. Darauf gibt es keine unveränderliche Einheitsantwort. Durch neue Herausforderungen, aber auch durch neue technische Möglichkeiten können sich die Antworten ändern. Aktuell würde ich sagen: Wir sollten aufhören, ständig irgendwelche Missstände und Regelungslücken zu suchen, um diese dann umgehend mit möglichst einheitlichen und zentral kontrollierten Regeln zu füllen. Immer wieder müssen wir uns fragen, ob Einfluss und Verantwortung im Gleichklang sind. Subsidiarität beginnt eben mit der Freiheit und Verantwortung des Individuums. Natürlich können wir nicht alle Aufgaben in Mikrostrukturen bewältigen. Aber in Unternehmen wie in Staaten müssen Organisationen immer eine kritische Masse von Stellhebeln bereitstellen, die uns „Heimat“ im Sinne eines realen und erfahrbaren Einflussraumes bieten. An der Sehnsucht danach ist nichts Provinzielles, Zurückgebliebenes oder Abgehängtes. Im Gegenteil: Die unternehmerische Kraft und das natürliche Verantwortungsgefühl von Individuen und überschaubaren Gruppen sollten wir nicht mutwillig zerstören.

Quelle: https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/verantwortungsdiffusion

Dr. Axel Klopprogge studierte Geschichte und Germanistik. Er war als Manager in großen Industrieunternehmen tätig und baute eine Unternehmensberatung in den Feldern Innovation und Personalmanagement auf. Axel Klopprogge hat Lehraufträge an Universitäten im In- und Ausland und forscht und publiziert zu Themen der Arbeitswelt, zu Innovation und zu gesellschaftlichen Fragen. Ende 2024 hat er eine Textsammlung mit dem Titel „Links oder rechts oder was?“ veröffentlicht. Seine Kolumne „Oben & Unten“ erscheint jeden zweiten Mittwoch.

Disclaimer: Berlin 24/7 bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion Berlin 24/7 widerspiegeln. Wir bemühen uns, unterschiedliche Sichtweisen von verschiedenen Autoren – auch zu den gleichen oder ähnlichen Themen – abzubilden, um weitere Betrachtungsweisen darzustellen oder zu eröffnen.